以地球系统视野研究土地科学问题

(本文是张凤荣教授为《土地科学学科发展蓝皮书(2021)》写的序)

自20世纪上半叶以来,世界经济快速增长、人类福祉得到极大改善的同时,也出现了资源、环境、生态等危机;因此,可持续发展的思想得以迅速发展。在此背景下,土地科学领域广泛开展了土地利用/覆被变化(LUCC)、压力—状态—响应(PSR)、土地评价(LE)、土地质量(LQ)、土地可持续管理(LSM)、土地生产潜力(LPC)以及土地(人口)承载力等研究,取得了很多既有理论意义又有实践价值的研究成果,为土地可持续利用、全球变化和生态平衡研究做出了土地科学工作者的贡献。面向生态文明新时代,回顾土地科学研究历程,我觉得认识土地生态系统运行规律,研究可持续土地利用措施,寻找解决陆地生态系统失衡之途径,必须将研究视野从土地科学拓宽到地球系统科学。

有植物覆盖的土地,无论何种植被,其覆盖度高低,都是土地生态系统。树木覆盖的称为林地;草类覆盖的称为草地;如果是农作物覆盖,就是耕地;即使是沙漠,虽然植物稀疏,也是一类土地生态系统。本质上,土地生态系统有两个部分组成。一个是生物赖以生存的环境要素,也即地球圈中的大气(圈)和土壤(圈),其为生物提供物质和能量以及活动场所。另一个部分就是生物部分,由植物、动物和微生物组成,其中以植物为主体,动物和微生物是消费者,依存于植物。因此,土地生态系统就是由土壤植物大气组成的一个地球陆地空间连续体(Soil-Plant-Atmosphere Continuum,SPAC)。在SPAC中,各类植物在土壤中吸收水分和养分,从大气中吸收二氧化碳和氧气,在太阳光热作用下,通过光合作用在形成根茎叶等有机物质的同时,呼出二氧化碳和氧气到大气中,植物根茎叶等有机物又被动物和微生物分解矿化成二氧化碳和各种矿物质,再被植物吸收利用,这样形成一个相互联系、相互反馈的动态的、开放的连续体。

在SPAC中,大气与土地资源,也即气候资源和土壤资源是产生各种植被的原生资源,而其上的各种植被以及消费植物产品的动物和微生物则依附于气候和土壤而生存发展,可谓次生资源。这种将土地资源分类为原生资源和次生资源的认识,或可谓之土地资源发生学思想。

即使到了人类社会技术经济高度发展能够强烈干预自然资源的今天,地球表面的耕地、园地、林地、草地、湿地、沙地等各种土地利用类型,也基本是由气候资源和土壤资源决定的;或者说,今天地球表面的土地利用空间格局是人们因地制宜利用土地的结果。人们可以改变土地利用类型,但改变不了这种土地利用类型之所以存在的大气(圈)和土壤(圈)环境条件。这种认识,可谓之土地利用的自然禀赋决定论。

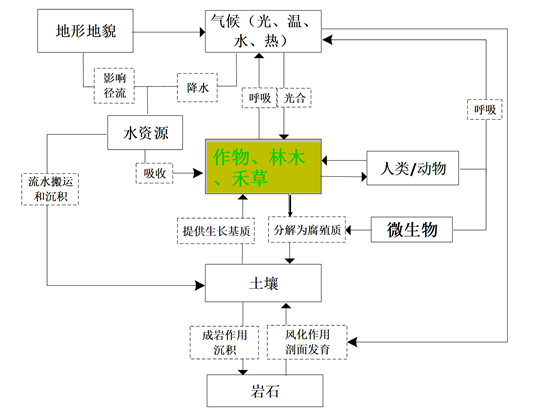

无论是土地利用/覆被变化(LUCC)研究或压力-状态-响应( P S R)研究,还是国土空间规划、土地整治和生态修复工作,都要以先透彻研究以气候资源和土壤资源为原生自然资源的SPAC中的各种物流和能流为基础。而SPAC中的各种物流和能流研究要以地质大循环过程和生物小循环过程为基本指导思想(见下图)。这种对土地生态系统的研究思路可谓土地科学的地球系统思想。

气候和土壤条件的组合决定了土地系统的质量、生产潜力和系统的稳定性或生态恢复力。湿热的气候、深厚肥沃的土壤,其土地质量高、生产潜力大、系统稳定性或生态恢复力强;寒冷干旱的气候、薄层贫瘠的土壤,其土地质量低、生产潜力小、系统的稳定性或生态恢复力低。这种认识,可谓之曰土地生态系统的自然禀赋观。生态修复规划以这种思想为指导,才能做到可行且高效。

土地的空间异质性很强。优越气候和土壤条件的组合形成的高质量土地,也使其具有多宜性,于是成为土地利用竞争(LUC)最激烈的地球陆地空间。由于主宰地球生物世界的人类对食物的需求,气候和土壤条件搭配好的高质量土地被优先选择为耕地。但并不是所有土地都是多宜的。一般来说,目前地球表面的林地、草地、湿地、沙地等土地并非都可开垦为耕地;但现有耕地转换为其原始的土地形态大多只要“自然修复”即可。美国的八级土地能力分类(Land capability classification,我国约定俗成译成土地潜力分类)就是根据土地质量(水热土组合)或多宜性对土地的分类。今天地球上的土地利用格局则是这种土地能力分类的空间表达。

社会越是不发达,自然条件对土地开发利用的制约性越强。“石制工具”和“木制工具”的 “刀耕火种”原始农业只能发生在可“雨养农业”且不受洪水影响的草原上。即使到了铁制犁具时代,由畜力牵动犁耕的大规模土地开垦也大多发生在土质草原上。用䦆头开垦山区林地,是当可雨养农业的草原被开发殆尽后的“无地农民”为生存拓荒的无奈之举。至于低湿地的开发,只有在社会经济相当发展以后才可能进行。事实上,南方稻作首先在河流两侧阶地(打坝引河水灌溉)和丘陵(利用地下水)发展。而湖泊周围(沼泽滩涂)的圩田(也称垸田)在唐朝后期才发展起来,长江中下游低湿地的大规模开发在南宋以后。这就是为什么中华文明首先发展于黄土高原(雨养农业)之原因。需要指出的是,所谓世界文明古国都是建立在容易生存的河川附近,指的是河川附近的台地,不是洪泛容易发生或积水的低湿地。低湿地的开垦是在人口增长和经济技术发展到一定水平下人类文明发展之结果。

在几千年的传统农业时代,基本是依靠扩大耕地面积来满足人口增长对食物的需求,耕地面积一直增加,这必然挤压其它林地、草地、湿地等土地生态系统的空间,产生了所谓森林、草原、湿地生态系统萎缩及其生物多样性丧失的问题。因此,今天森林分布于山区、深山、高山地带,草原分布在接近荒漠的半干旱区和荒漠区,湿地仅仅存在于较大湖泊周围,是很自然的。最初,人们开垦适宜于农耕的土地,后来因为要满足人类不断增长的食物需求,开垦了那么一些不怎么适宜,也即由气候和土壤原生资源决定的自然禀赋较差且系统脆弱或稳定性低的土地,主要是山区和半干旱区的土地。正因为如此,耕地本身也出现了石漠化、沙化、盐渍化、干旱化等土地退化问题。耕地退化问题也是地球陆地系统的生态问题。

但是,近代农业(也即有化肥、农药、薄膜等化学品投入的现代农业)通过提高耕地的单产为人类不断增长的食物需求创造了条件,缓解了开垦给土地系统的压力。如果没有从陆地生态系统之外的地球深部矿产资源能量的输入来提高耕地单产,今天地球陆地表面的耕地面积会更大,会进一步压缩林地、草地和湿地等所谓“生态用地”空间;森林更进一步向深山、高山地带后退,草原进一步接近荒漠区,湿地更进一步向湖心萎缩。反过来说,近些年无论是国家的生态退耕,还是农民的弃耕撂荒,都是以现代农业提高耕地单产为中国人民提供了充足的食物需求为基础。因此,土地承载力或生态承载力的内涵和计算方法必须转型为地球承载力或生态承载力的内涵和计算方法。事实上,FAO计算全球土地承载力和各国(包括中国)在计算土地承载力时的作物单产模型已经考虑了化肥等化学品投入。也就是说,今天陆地生态系统格局、土地承载力或生态承载力以及全球变化是在人类开采地下矿产资源并输入陆地生态系统之中产生的地球系统运行结果。

地球陆地的各类土地生态系统是相互关联相互反馈的统一体。某种土地生态系统的变化会影响着其他的土地生态系统;而且某一区域的土地利用结构变化会导致另一区域的土地利用结构变化。在现代“人类世”,这种土地利用的变化的远程影响越来越大。如某一区域的耕地减少,森林、草原和湿地的恢复可能是以地球上另一个区域的耕地增加,森林、草原和湿地减少为代价的。

现今地球上人口接近80亿,而且生活水平在不断提高,即膳食结构中有了更多的动物性蛋白(主要来自于农区的养殖业,特别是在我国)和维生素(水果和蔬菜提供)。恢复茹毛饮血时代的地球土地空间格局如天方夜谭。在保障人类发展的同时,不再扩展耕地空间从而保护林地、草地、湿地等其他土地生态系统,还得依靠提升现有耕地的质量和产能。

耕地在全球陆地生态系统的空间范围虽小,但产生的溢出效应大。地表面积5.1亿平方公里,71%为海洋,29%为陆地;世界现有耕地总面积约占地球陆地面积的11%,却为人类提供了88%的食物。当然,耕地提供这么多的食物,仅仅靠自然的SPAC内循环(即传统农业)是不够的,必须将地下矿产资源的能量引入耕地生态系统,即在农业生产中使用以矿产为原料生产的化肥、农药、薄膜以及燃料等,从而以人工干预下的活力更强的生物小循环对抗人类尚无法干预的永恒的地质大循环。换句话说,要维持地球80亿人的生存发展需求,还要保证林地、草地、湿地等其他土地生态系统空间不再萎缩,仅仅靠地球表面的陆地生态系统是不可能的,必须统筹利用地球系统的自然资源。因此,为满足地球人类发展需求,现代农业导致温室气体的排放是不可避免的。而从地球科学来看,在没有人类的地质历史时期,地球气温的冷热变化也多次发生。从气温升高有利于岩石矿物风化形成土壤和植物生长的角度看,温室气体排放造成全球气温上升也可能被植物(主要是森林)光合作用固碳而折抵。因此,研究陆地生态系统平衡问题,仅仅从土地科学或地理学角度是不够的,要从地球系统科学角度。

“人类世”的地球不可能再退回到洪荒时代。解决当今所谓人口、资源、环境、生态危机问题,还是得靠现有耕地的可持续利用。这里需要指出的是,今天的耕地可持续利用绝不是我们上世纪六十年之前的“有机循环农业”(即没有任何化肥等化学品投入的依靠有机肥和秸秆根茬还田的传统农业),而是有化肥等化学品投入的现代农业下的耕地可持续利用。通过建设灌溉、排水等农田基础设施,投入良种化肥、农药、薄膜、燃料等化学品,实现高产稳产(良种高产稳产也必须有良田和化肥、农药等投入保障),满足人类对食物的需求,从而不再争夺林地、草地、湿地等其他土地生态系统空间;另一方面,在农业生产过程中将各种农业废弃物(秸秆、人畜排泄物)堆沤有机肥还田或采取保护性耕作措施直接秸秆还田,实现化肥减量而不减产,为碳减排和碳中和做出农业贡献;施用更有“靶向”的无残留农药从而不再“滥杀无辜”,为生物多样性做出农业贡献和生产普通百姓吃得起无公害食品。上述耕地可持续利用措施就满足FAO 1993 年颁布的《可持续土地利用评价纲要》 ( FESL M) 中提出的土地可持续利用的土地生产性(productivity)、稳定性 (security)、水土资源保护性 (protection)、经济可行性 (viability) 和社会接受性 (acceptability) 5个评价准则。

综上,认识土地系统,必须以生物小循环和地质大循环两个过程为基本指导思想,将土地生态系统作为土壤植物大气连续体来研究;今天陆地生态系统格局、土地承载力或生态承载力是在地下矿产资源开采输入陆地生态系统之中产生的;解决陆地生态系统失衡问题,必须以人类世的地球系统科学视野,统筹利用地球系统的地上、地表和地下各类自然资源;而可持续利用空间范围小、但溢出效应大的耕地是关键。