作者按:

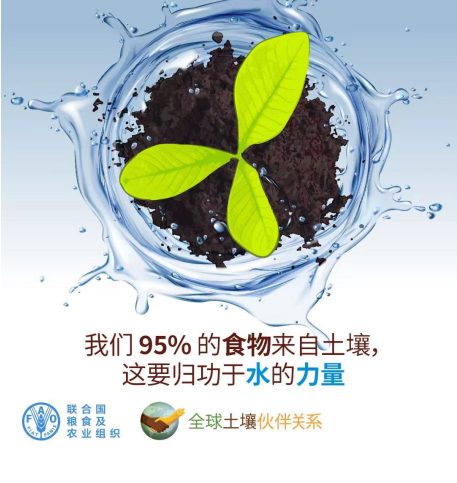

每年的12月5日是世界土壤日,今年12月5日是第十个世界土壤日,其主题是“土壤和水:食物之源”(Soil and Water: a source of life)。旨在宣传土壤和水的重要性,倡导土壤和水资源协同的可持续利用与管理。为此我们撰写此文。

在全球气候变化、资源紧缺、贸易争端等国际条件下,中国的粮食安全必须自己解决;在我国城市化和工业化带来的巨大资源压力下,已有的通过耕地资源扩张,通过高集约化投入的耕地资源保障模式,已经远远不能满足国家发展战略对粮食安全的迫切需求。面临国际形势和国内的资源压力,我们必须构建起基于高能、高效、低耗、绿色生产能力的满足多功能需求耕地资源利用、保护与建设模式,才能构筑起我国粮食安全的耕地资源支撑体系。

当前和未来,一些关键性的驱动力会对粮食安全、水安全、生态环境安全和可持续发展产生重大影响。主要有:生物物理驱动(气候变化、生态退化、环境污染);社会经济驱动(经济发展、城市化、膳食结构改变);政策驱动(粮食和口粮安全、水安全、生态安全等)。我国粮食安全近来出现了一些值得警惕的新动向:国际粮价持续上涨;国内农业补贴空间日渐缩小;生态环境恶化造成的巨大压力;农业劳动力持续减少;宏观经济发展环境变化所造成的不确定性。在所有影响粮食安全的生物物理因素中,土地和水资源是最主要的限制性因子,这两大因素之间又存在着密切的相互作用和联动关系。概括地说,就是“地即水、水即粮、地—水—粮联动”。

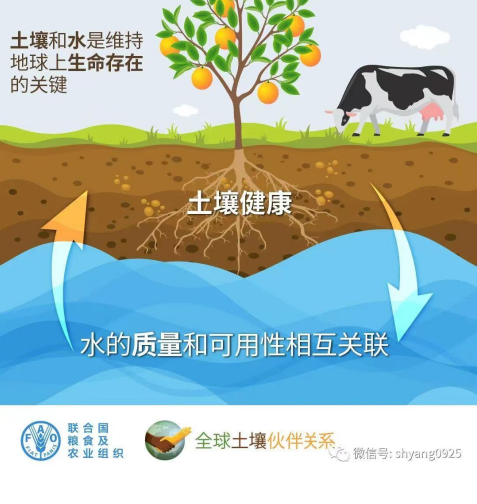

首先,来看看“地即水”。“每一项土地利用的决策都是水资源利用的决策”已日益成为全球土地利用和水资源研究者和决策者的共识。国际农业研究咨询委员会下属的国际水资源管理研究所在联合国粮农组织、世界银行、以及多国政府和研究机构资助下进行的“全球农业水管理综合评估项目”的《总结报告》中专辟一章—《保育土地—保护水资源》,对耕地和水资源的关系和研究进展进行了全面综述和广泛讨论,指出:由于土地利用决策的失误导致的土壤侵蚀、污染、养分流失、土壤有机质下降、植被覆盖度降低等土地质量退化的问题会威胁生态系统发挥正常的服务功能、改变区域甚至全球水文循环,最终对水量、水质和蓄水产生巨大的负面影响。该报告用大量调查数据和研究结果再次证实并明确指出了“每一项土地利用的决策就是水资源利用的决策”的科学结论。

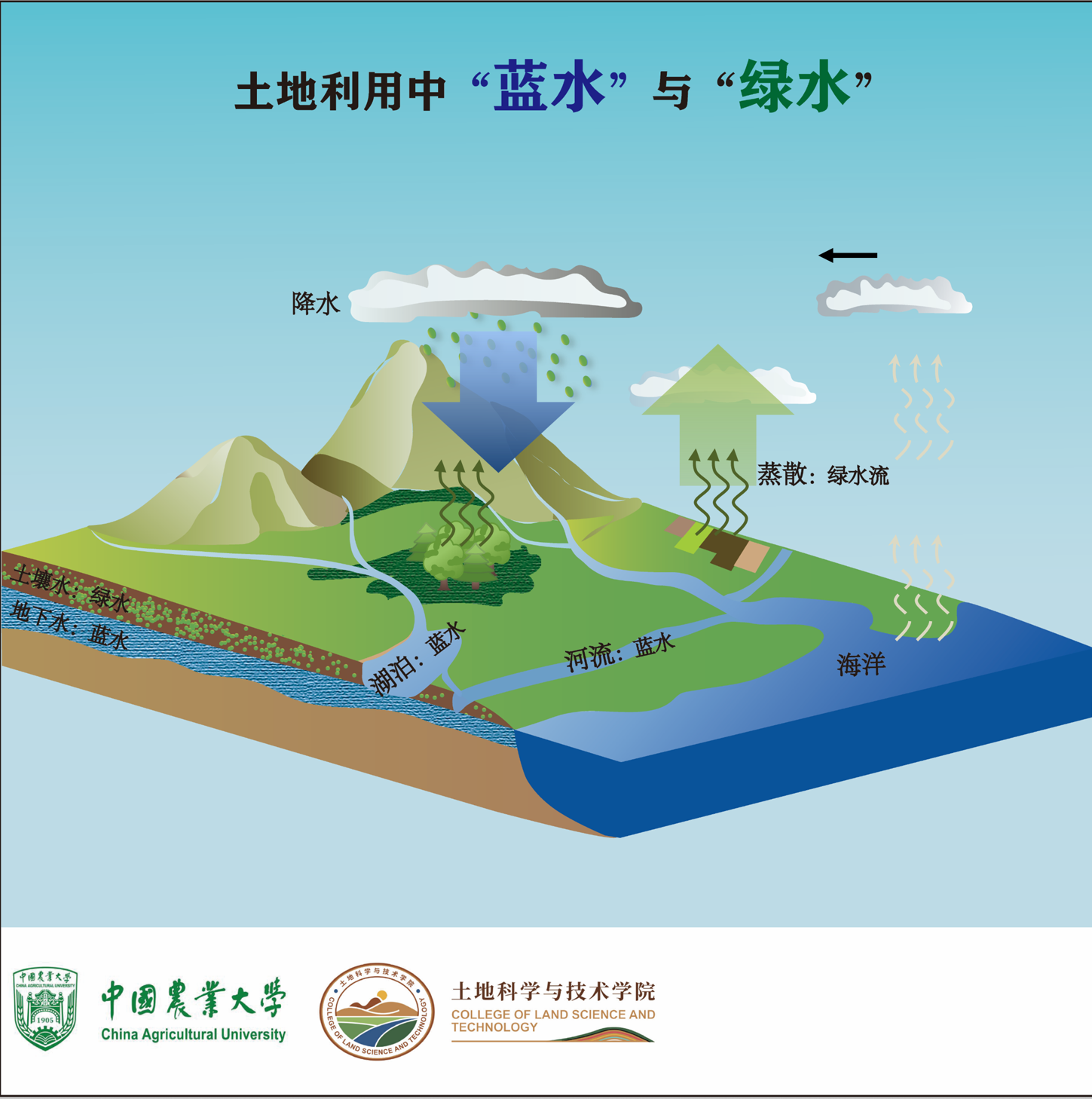

那么,如何理解“地即水”呢?从蓝水和绿水的观点考察,耕地是拦蓄天然降雨用于粮食生产的重要载体。不仅可以拦截天然降雨的“绿水”,还可以存蓄作物生长的绿水(绿水库)。同时,对“蓝水”的吸纳、利用和转化也起到十分重要的作用。

耕地质量退化或耕地土壤健康和水资源(水量和水质)的关系主要通过以下方面体现:

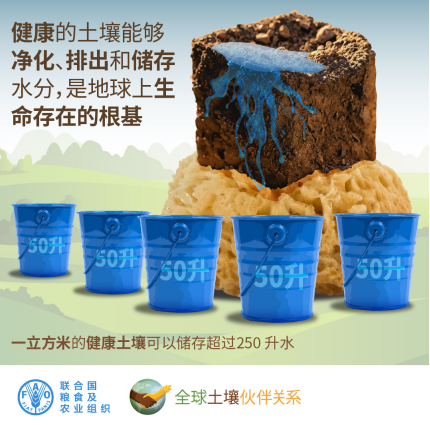

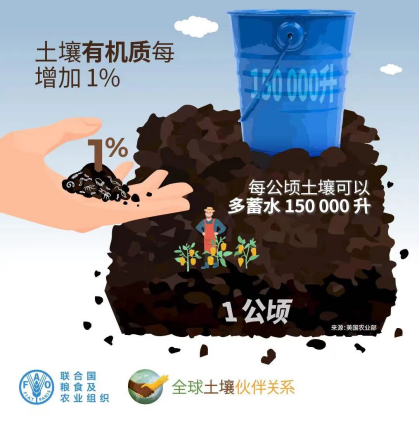

——土壤有机质流失和耕地物理退化。土壤有机质对生态系统的水循环意义重大。有机质流失对土壤入渗能力和孔隙度有负面作用,并进而对局部和区域水循环、水分生产力、作物生产力、农业生态系统的弹性和全球碳循环产生消极影响。

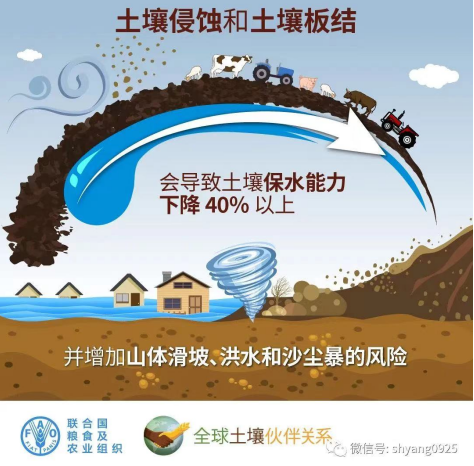

——土壤侵蚀和泥沙淤积。耕地土壤的侵蚀(水蚀、风蚀)会导致表层肥沃土壤的流失、作物产量降低,并造成空气污染、下游河道淤积和水体污染,会间接造成水资源和灌溉基础设施投资项目的失败。

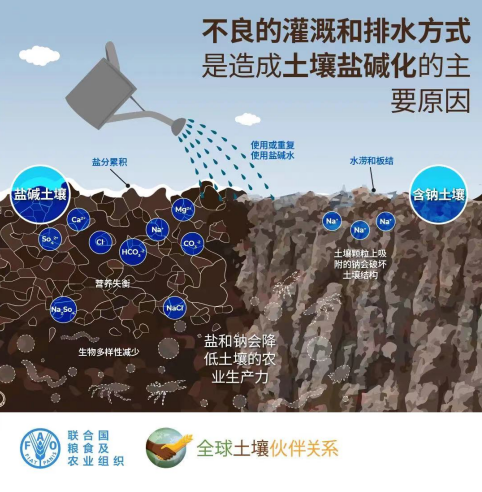

——土壤养分耗竭和耕地化学退化。农业土壤中普遍存在的养分耗竭是造成作物减产、农田水分生产力的低下以及农田造成的水污染的主要原因。盐碱化和渍水对全世界生产力最高的农田来说都是巨大威胁,同时还会污染地下水。

——水污染。农业是面源污染的主要来源,同时,城市化也会造成污水快速增长。

人类造成的全球土地质量退化的因素中(水、风、化学、物理),水引起的退化面积(10.94亿公顷)和比例(55.6%)均位居第一。因此,土和水密切联动,而当前我国学术界和决策层对土壤/土地资源和水资源的联动关系的认识仍不充分。

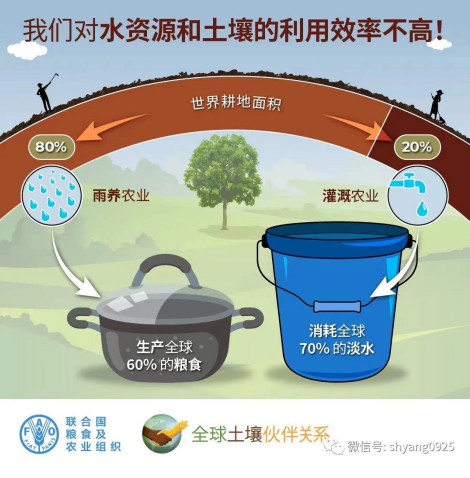

第二,再看“水即粮”。水资源短缺是威胁粮食安全最为紧迫的问题。水和粮相互依存、相互影响:一方面,水资源的短缺威胁到灌溉农业的有效灌溉量,从而影响到粮食产量和粮食安全;另一方面,粮食生产又消耗大量的水,由于水分利用效率低下,在耗水同时造成水资源的紧缺。由此,水和粮具有互为因果的互动关系。因此,解决粮食安全问题必须首先解决农业水资源尤其是种植业水资源短缺的问题。从“虚拟水”的角度看:“水即粮,粮即水”。因此,水在保证粮食安全中处于头等重要的位置。从全球看,水短缺已经严重危及粮食安全。据联合国粮农组织最新出版的2023年全球土地和水资源报告,过去40年,干旱对人类造成的影响比任何其他自然灾害都大。气候变化引起的全球水循环变化将显著影响农业产出。水文变化引起的降雨和径流量预计在中纬度带和亚热带干旱区会减少,即便在预计水资源量增加的高纬度和湿润中纬度区,也会由于降水变异加大造成短期缺水情况。同时,全球水和土地资源压力已经损害了农业生产力。人类引起的土地退化和水资源短缺是的农业生产和生态系统服务所面临的风险等级大大地提高了。联合国可持续发展目标中的6.4.2水资源胁迫程度指标中,全球平均数18%,但存在巨大的区域差异。欧洲胁迫程度最低,8.3%;东亚和西亚分别是45%和70%。2010年全球用于灌溉的地下水总量6880亿方,而到2018年,这个数字是8200亿方,增加了将近20%。

最后,再看“地—水—粮联动”。综上所述,耕地数量和质量对保证粮食安全用水的数量和质量有着直接和间接的影响。尤其是耕地质量,不仅关系到粮食的生产力,更关系到粮食生产的用水—“蓝水”和“绿水”的问题。其中“蓝水”是指在河流、地下含水层、水库和湖泊中储存的水分,主要用于灌溉农业;“绿水”则是由降水渗入土壤而产生、可以被植物吸收利用的水分。绿水构成雨养农业的主要水源。但是在灌溉农业中,蓝水在作物需水的关键期和干旱期补充绿水的不足。在实际生产中,很少有纯粹的灌溉农业和纯粹的雨养(旱作)农业,而是在雨养(旱作)和灌溉农业之间存在着一个连续谱系,位于该谱系上的各农作体系之间的差别在于其对蓝水和绿水的不同利用程度。而确保耕地质量,尤其是与耕地储水能力密切相关的有机质的含量尤其重要。因为耕地质量是保证耕地更有效地将天然降水“绿水”和人为添加的灌溉“蓝水”最终转化为作物可吸收利用,并形成最终产量所消耗的“绿水流(蒸散量)”的重要条件。

因此,从蓝水和绿水的观点分析,保证耕地质量对保证粮食安全用水具有重要意义。我们提出的“粮食安全水资源红线”的概念就明确指出了这个概念是“18亿亩耕地红线”的水资源含义。因此,有必要从科学研究和管理决策的角度充分理解“地—水—粮”联动关系,这也应该是今后研究和决策的重点。

基于上述“地—水—粮”的关系,我们提出如下政策建议:

(一)牢固树立“土地利用决策就是水资源利用决策”的观念,严格保护和实行“18亿亩耕地红线”,划定“粮食安全用水红线”。耕地是吸纳天然降水的重要载体,蓝水和绿水转化的重要场所。耕地所吸纳的降水量在广义农业水资源量中占有相当比例(58%),这从水资源的角度诠释了国家严格保护18亿亩耕地红线的重要意义。在18亿亩耕地条件下,耕地绿水应该在4300亿方左右。保证18亿亩耕地实际上是保证了“粮食安全用水红线”中的绿水分量。但由于降雨和作物生长发育期需水的不完全匹配,灌溉蓝水是保证稳产高产的必要条件,所谓“有产无产在绿水,稳产高产靠蓝水”。我国现有灌溉面积10亿亩以上,在占全国耕地 50%的灌溉地上生产了全国75%的粮食和90%以上的经济作物,为农业可持续发展做出了重要贡献。所以,耕地灌溉蓝水量应该保证在3800亿方左右,也即保证了“粮食安全用水红线”中的蓝水分量。

(二)重点提升中低质等级耕地质量,并保持中高质等级耕地的质量稳定,特别要提升与耕地吸纳并转化蓝水和绿水紧密相关的土壤有机质含量。根据农业部发布的《2019年全国耕地质量等级情况公报》,以全国 20. 23 亿亩耕地为基数,全国耕地按质量等级由高到低依次划分为一至十等, 平均等级为 4.76 等,较 2014 年提升了 0.35个等级。其中评价为一至三等的优质耕地占总面积的 31.24% , 四至六等中等耕地占总面积的 46.81% , 七至十等低质耕地占总面积的 21.95% 。中低质耕地基础地力相对较差,特别是低质耕地生产障碍因素突出,短时间内较难得到根本改善,应持续开展农田基础设施建设和耕地内在质量建设。因此,今后需要进一步提高中低等级耕地的质量,尤其要加强低等级耕地的质量建设,并保持中高等级耕地质量的稳定。通过高标准农田建设工程与耕地保护工程特别要提升与耕地吸纳并转化蓝水和绿水紧密相关的土壤有机质含量。

(三)加强以耕地土壤水为中心的农业用水和耗水管理。节水农业的最终目的是提高单位水资源的农业产出效率,在农田尺度上就是提高作物对土壤水分的利用效率,即消耗单位土壤水量而获得的经济产量—水分生产力。土壤水是“四水”(降水、地表水、土壤水、地下水)动态变化和转化的核心,也是“蓝水”和“绿水”最终的交汇点。加强土壤水管理的措施应为:高质量实施高标准农田建设,依此为抓手建立完善农田土壤墒情监测;改善土壤理化生性质,提高有效土壤水分含量;增加 “生产性绿水流(植物蒸腾)”在“绿水流(实际蒸发蒸腾)”中的比例;减少“非生产性绿水流(土面蒸发)”的比例;尽量将土面蒸发转化为植物蒸腾。在生产实践中对耕地以土壤水为中心的管理,应大力推广少免耕的保护性耕作技术,在保土保水、保育耕地质量的同时,可显著提高作物的水分生产力;也应大面积推广滴灌下水肥一体化管理技术,在某些地区可以成倍地提高作物水分生产力。

当前我国每年地膜覆盖保墒、水肥一体化、测墒节灌、保水剂、集雨补灌等农艺节水技术5亿多亩,其中水肥一体化1.6亿亩。高效节水灌溉4亿亩,其中喷滴灌约2亿亩。农艺节水也需要持续高质量实施

撰稿人:李保国 黄峰